Cet article fait partie d’une série d’autographies réalisées par la sociologue Marine Kneubühler. Elle y restitue à la première personne son expérience relative au port du masque, éclairant ainsi diverses situations et mesures sanitaires auxquelles la pandémie a donné lieu. Le premier article de la série est disponible ici.

Nous sommes le 21 juin 2020. En Suisse, la situation politique face à la pandémie s’est nettement décontractée. Depuis le 6 juin 2020, les trois phases du déconfinement ont bien eu lieu, et, il y a deux jours, le vendredi 19 juin, le Conseil fédéral a mis fin à la situation extraordinaire pour revenir à une situation particulière. Cette dernière n’est toujours pas le mode d’organisation politique ordinaire de la Suisse mais elle laisse une plus grande marge de manœuvre aux gouvernements cantonaux. La différence, c’est qu’en temps extraordinaires, le Conseil fédéral dispose des pleins pouvoirs sur les cantons et gouverne par ordonnances, tandis qu’en temps particuliers, les cantons cèdent leurs compétences à la Confédération ; celle-ci peut toujours leur imposer des mesures fédérales pour gérer la crise, mais l’indépendance des cantons est préservée pour le reste.

L’annonce de ce changement de situation, en conférence de presse du Conseil fédéral, s’est accompagnée de la levée de tout un tas d’obligations dans le domaine du sport et de la restauration mais aussi concernant la protection des personnes vulnérables, au travail notamment. Dès demain, les rassemblements jusqu’à mille personnes seront à nouveau autorisés et la règle de la distance physique a été réduite de deux mètres à un mètre et demi. Une réduction pertinente, me dis-je, pour la gestion des espaces entre les tables dans un restaurant ou des indications au sol dans les commerces pour réguler les files d’attente, mais pour les gens qui se croisent sur un trottoir, cette mesure chiffrée me laisse un peu perplexe. Malgré cette perplexité, et c’est peut-être idiot, mais j’ai été satisfaite d’entendre cette distance diminuer un peu. Retour à un semblant de fédéralisme, levées d’obligations en tout genre, moins de distance entre les personnes, pas d’obligation de porter un masque dans la vie quotidienne pour l’instant : je respire, j’ai le sentiment de retrouver un cadre de vie plus léger, même si je sais que le virus est toujours parmi nous.

Depuis le 15 juin, des premiers assouplissements sont aussi entrés en vigueur au sujet des restrictions sur le passage des frontières, notamment entre la Suisse et la France. Ces assouplissements me concernent parce que mes grands-parents paternels habitent dans le département du Doubs, de l’autre côté de cette frontière qui a été brusquement fermée en mars. Je ne les ai pas vus depuis le début de l’année, c’est long. La dernière fois, c’était en janvier je crois ; je ne suis même plus sûre, ça me rend trop triste d’y penser. En fait, je les ai « vus » dans des appels-vidéos par WhatsApp, que nous avons essayé d’instituer tous les dimanches pendant le confinement avec mon frère et mon papa ; c’était « déjà ça », mais entre les interférences techniques – on ne se comprend pas toujours, le son se coupe au milieu d’une phrase, les vidéos sont mises en pause involontairement – et la gestion d’une discussion sur un minuscule écran de téléphone divisé en quatre, disons que c’est comme un pansement sur une plaie ouverte.

Ma grand-maman affirme qu’elle n’y comprend pas grand-chose mais elle gère très bien les nouvelles technologies, ce qui nous permet de maintenir le contact ; aussi via le groupe WhatsApp de la famille qui nous réunit en outre avec le frère de mon papa, sa femme et ses filles. Mon grand-papa, lui, il déteste les nouvelles technologies, et c’est peu dire. Il laisse ma grand-maman faire la médiation et il sort de ses siestes pour nous faire coucou sur les vidéos. Il n’est pas en très grande forme et, depuis le début du mois de juin, il souffre beaucoup et pas seulement de l’isolement.

Ma grand-maman nous a fait un rapport de son état sur le groupe WhatsApp au fur et à mesure de l’évolution des douleurs et des contrôles médicaux, qui ont permis d’éliminer certaines causes mais n’apprenaient rien de concret. Avec le coronavirus qui traîne, je ne suis pas rassurée de le savoir en vadrouille chez des médecins. De manière générale, j’ai de la peine à décrire mes sentiments face à la situation dans laquelle se trouve mes grands-parents, il y a trop de peurs à démêler ; si je m’approche trop près de ces peurs en conscience, j’ai l’impression que tout mon corps va s’effondrer, alors je recule et m’en éloigne. Le 17 juin, il est toujours souffrant et ils attendent des nouvelles de l’hôpital pour des injections ; ils ont dû annuler des retrouvailles avec la sœur de ma grand-maman. C’est dur pour elle. Le 18, il se fait hospitaliser : soulagement général qui se lit dans les réactions familiales, parce qu’il est enfin pris en charge ; pour moi aussi, c’est un soulagement, mais seulement dans une certaine mesure, car, à la lumière de mes phobies, l’hôpital pour moi c’est surtout la mort, et la mort, ça ne se pense pas. Mes émotions sont donc particulièrement confuses. Le 19, vendredi, même s’il est toujours hospitalisé, je suis plus fermement rassurée, parce qu’il a l’air vraiment mieux selon le rapport de ma grand-maman. Vendredi, c’était une bonne journée : allégement de la situation politique, améliorations sanitaires et bonnes nouvelles concernant mon grand-papa.

Aujourd’hui, dimanche 21 juin, c’est son anniversaire. Avec mon père, on a décidé qu’on allait essayer de le voir à l’hôpital et, de toute façon, rendre visite à ma grand-maman. J’ai suivi d’un peu plus loin les règles sanitaires pour la France mais j’ai suivi quand même. Au début de la pandémie, le masque était utile uniquement aux soignants et aux malades mais depuis le déconfinement, il commence à être obligatoire dans les lieux publics, en tout cas dans les transports : les photos de foules de personnes masquées attendant sur les quais des métros parisiens m’ont marquée. Mes grands-parents habitent un petit patelin, ils ne sont donc pas confrontés à ce genre de situation, mais je sais que ma grand-maman porte un masque pour sortir. Elle nous a dit que c’était pénible, surtout avec la chaleur. Ils sont vites mouillés ces masques chirurgicaux, il faut les changer souvent, nous a-t-elle rapporté. Elle a acheté des masques en tissu qui lui conviennent mieux. J’en ai parlé à mon papa au téléphone au moment d’organiser notre escapade, il faudra certainement mettre un masque si on a le droit d’entrer à l’hôpital, mais autrement ce ne sera pas obligé. Il en prend avec lui, je n’ai pas besoin de m’en soucier.

Après un long trajet, nous arrivons à destination et mon père parque la voiture à l’entrée du jardin, comme d’habitude. Il fait grand soleil et doux, presque chaud. Le jardin est resplendissant de fleurs, j’ai l’impression qu’il brille. Je suis fatiguée de ma semaine et endolorie du fait d’être restée assise longtemps. Je sors de la voiture et m’étire, je fais quelques pas pour enlever la sensation de fourmis dans les jambes. Je suis heureuse et émue à la fois. Ce jardin et cette maison, ce sont, sans hésitation, les lieux qui ont marqué les moments les plus heureux de mon enfance et de beaucoup d’autres périodes de ma vie. Je suis toujours un peu émue et surtout excitée comme une puce quand on arrive, souvent dès l’entrée du village ; aujourd’hui, je suis surtout émue, parce que je sais que je vais trouver ma grand-maman toute seule en haut des marches de l’escalier au bout du jardin ; mes grands-parents sortent toujours nous accueillir, ou bien ils nous ouvrent la porte en cas de mauvais temps, ensemble. Je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais sonné en arrivant.

On prend quelques affaires dans la voiture avec mon papa, silencieux, et on avance sur le petit chemin de cailloux pour arriver à la maison, je le suis. Le temps de passer devant l’oseille – je me baisse pour en chiper une feuille ou deux pour les avaler, j’adore ! – et ma grand-maman ouvre la porte à l’étage en nous saluant chaleureusement depuis la terrasse. On répond en chœur tout en progressant vers elle. Mon père monte devant moi, je regarde les marches, en arrivant en haut, elle dit, hésitante, « qui est-ce qui fait des câlins, on ose ? » ; je n’ai pas vu ce qu’a fait mon père, je suis complètement dans les nuages. Je dis doucement « moi, je fais un câlin » et sans réfléchir je la sers contre moi, fort, très fort, la tête sur le côté en direction du jardin, pour que nos visages ne se côtoient pas, comme si c’était ma manière de la protéger « au cas où ». L’étreinte dure quelques secondes, je prends une respiration bien pleine, ça me réchauffe le cœur, je me sens entière et en sécurité. On se lâche, elle regarde mon père et lui dit : « ça fait un bien fou ». Ça m’a fait un bien fou.

On laisse la porte de la terrasse ouverte parce qu’on va manger dehors mais, d’abord, c’est l’heure de l’apéro. Assis tous les trois à table, on échange les nouvelles et, surtout, on fait le point sur la situation pour les visites à l’hôpital. On va y aller mais on ne sait pas très bien comment on va faire. Une infirmière a dit à ma grand-maman que les visites, c’était une seule personne à la fois dans la chambre à cause du coronavirus. Un ami de la famille téléphone pour l’anniversaire de mon grand-père et demande le numéro de sa chambre pour le joindre. Ma grand-mère lui répond et informe son interlocuteur de notre projet : on va aller le voir à l’hôpital, mais ce qu’on lui a dit, c’est qu’on pourra y aller une seule personne à la fois.

J’écoute mais j’essaie de ne pas y penser, ça me stresse énormément. Je me tiens à la barrière de la terrasse et je regarde le bout de mes chaussures dépasser dans le vide ; ce n’est pas si haut, je me demande si j’arriverais à sauter sans me faire mal ; j’ai souvent cette pensée mais je n’ai jamais essayé. Aller à l’hôpital, et être en plus toute seule dans la chambre pour la visite ; quand je me projette, j’ai des montées d’adrénaline. J’essaie donc de contenir la panique en me concentrant sur ma respiration puis sur le sol du jardin… Je lâche soudainement la barrière, me retourne et j’arrive à dire à mon père qui prépare la table qu’y aller à une seule personne me stresse ; je n’arrive pas à dire, « j’ai peur d’y aller toute seule ». Il me dit qu’on verra bien sur le moment si on arrive quand même à y aller les trois. J’ai de la peine à écouter attentivement, ma grand-maman a raccroché et rapporte la discussion à mon papa. Ils ne sont que deux à discuter en face de moi mais j’entends comme un brouhaha. Je comprends que l’idée, c’est d’essayer d’y aller ensemble et on verra. Je contiens la phobie, je ne suis pas à l’hôpital pour le moment, on verra.

Après le repas, à l’aide de mon téléphone, je prends des photos de Zoya, la chatte de mes grands-parents qui se prélasse sur une chaise sous la table de la terrasse. Pour mon grand-père, Zoya, c’est comme sa fille. Mon père l’appelle « sa sœur ». Ça ne choque personne, les animaux sont des membres à part entière dans la famille Kneubühler. Je sais que ça va faire plaisir à mon grand-papa de la voir, je n’ai pas pris de cadeau à lui offrir pour son anni, alors je me dis que pouvoir lui montrer Zoya en photo pourra compenser ce manquement. Ma grand-maman lui a acheté une revue historique et un petit livre au petit kiosque du village à lui apporter. Elle dit qu’elle n’est pas très douée pour emballer – c’est son truc à elle ; elle est parfaite mais elle prétend toujours ne pas faire suffisamment bien les choses. Mon père aussi dit que ce n’est pas son fort. J’aime bien faire les emballages, alors je m’en occupe, ça me permet d’éviter de trop penser à l’hôpital.

Vers 17h, on se prépare, je les laisse gérer l’organisation, j’ai réussi à profiter de l’après-midi sans trop anticiper l’hôpital. C’est mon papa qui conduit, ma grand-maman se met devant et, moi, j’occupe la place arrière côté passager. En arrivant sur le parking de l’hôpital, mon papa arrête la voiture et marque une pause : on va se masquer dans la voiture. Il demande à ma grand-maman de sortir une enveloppe de la boîte à gants dans laquelle se trouve des masques chirurgicaux, tandis qu’il se tourne vers moi avec une bouteille de gel hydro-alcoolique qu’il ouvre d’une main avec son pouce. Je lui tends mes deux mains l’une contre l’autre pour former comme un petit panier afin de recueillir le liquide. Je les frotte consciencieusement en remontant bien jusqu’aux poignets tandis que mon papa fait couler le gel dans les mains de ma grand-maman, puis dans les siennes. Cette situation m’amuse. Il nous distribue ensuite les masques avec des gestes délicats mais assurés, il sait tout bien comment faire, je suis en admiration. Je leur dis que je vais devoir faire une boucle avec les élastiques autour des oreilles, parce qu’ils sont trop grands pour moi. Je saisis le masque que mon père me tend par un élastique.

Il regarde sa mère procéder, je fais de même avant de m’occuper du mien. Il lui fait remarquer que là, le masque est à l’envers. Il explique en le mettant sur lui qu’il faut mettre la partie dure et blanche sur le nez pour pouvoir pincer ensuite et que le masque tienne bien. Je regarde celui que j’ai dans la main et j’aperçois effectivement que les deux lanières ne sont pas similaires ; il y a un haut et un bas. Je suis surprise et je me sens un peu ridicule. Pendant une seconde, je me sens même carrément honteuse, parce que je prends conscience que je le mettais à l’envers depuis le début. Révélation : voilà pourquoi, lundi, mon masque tenait si mal pendant mon massage thérapeutique. Ce n’est pas du scotch qu’il faut, c’est le mettre à l’endroit ! Ridicule… Je dis agacée : « bon ben super, je l’ai mis chaque fois à l’envers pour le moment ». Mon papa dit que ce n’est pas grave, l’important c’est que, maintenant, je sais.

Ma grand-maman lui fait remarquer que c’est un vrai pro. Il répond que T., sa compagne, doit en mettre tous les jours depuis le début de la pandémie, elle est passée par toutes les sortes de masques, elle lui a transmis plein d’astuces d’utilisation pratiques. Pendant qu’ils parlent, je m’applique à mettre mon masque, je fais des gestes lents pour bien qu’ils s’impriment et pouvoir faire juste à l’avenir. Ça m’énerve de m’être trompée avec toute l’application que j’y ai mis jusqu’à présent, je me sens nulle. J’appuie sur la barre blanche au niveau du nez et, effectivement, je sens bien la différence par rapport aux premières fois où j’appuyais alors que la barre se trouvait sous mon menton. Mes lunettes, que j’ajuste par-dessus le masque sur mon nez tiennent mieux aussi. Je regarde dehors, le parking est entouré d’arbres bien verts et de buissons de fleurs roses magnifiques, je sens comme une chaleur sur ma peau au niveau du masque mais le tissu est plutôt doux.

Je suis sortie net de mes pensées par le bruit de la portière qui s’ouvre. La séance de tutoriel collective est terminée, le moment de l’hôpital est arrivé : grosse montée de stress, une vague d’acidité se déclenche dans mon ventre et remonte jusque dans ma poitrine. J’ai la gorge serrée et mon cœur s’emballe. J’essaie de garder mon attention sur la végétation alentours pendant qu’on marche. On avance lentement, ma grand-maman a mal aux genoux et aux hanches, elle s’est faite opérée plusieurs fois ces derniers mois ; pendant le confinement, elle a même dû se faire remettre une prothèse qui était sortie. Je la regarde marcher et je me dis que c’est une vraie guerrière. Je sors mon téléphone de ma poche et je dis à voix haute que je vais en profiter pour faire des photographies et des observations pour le blog et la recherche : ça me satisfait et me calme. Ma casquette de chercheuse a débarqué d’elle-même pour mettre ma phobie à distance, je trouve cela arrangeant. Elle me permet de me rassurer et de me dire qu’au pire, si une catastrophe survient, ça sera intéressant à analyser par la suite. Je commence à apercevoir le préau de l’hôpital, il y a du monde qui prend l’air. J’en déduis que ce sont des patients. Tout le monde est masqué, ça me rend triste de me dire que ces gens sont hospitalisés. Je regarde mon téléphone pour me remettre en mode chercheuse. Ma grand-maman entre dans l’hôpital clopin-clopant avec son petit sac en bandoulière sur le côté, un couple de personnes masquées la croisent en se dirigeant vers la sortie. Je n’entre pas. Je suis comme dans une bulle, je ne sais même pas où est mon père exactement. Je fais une photo de la porte vitrée automatique qui comporte une affichette listant une série de points « Pour se protéger et protéger les autres » :

Je prends le temps d’examiner cette affichette conçue pour l’hôpital : les consignes et sigles sont à la fois familiers et différents de ceux auxquels je suis habituée. Ce n’est pas écrit qu’il est interdit de faire des visites à plus d’une personne à la fois. Finalement, j’entre, toujours dans ma bulle avec mon téléphone dans la main. J’ai vraiment de la peine à être connectée à ce qui m’entoure ; je marche, je dépasse l’accueil, puis je vois des dessins d’enfants qui remercient le personnel soignant sur le mur qui longe le rez-de-chaussée. Je prends quelques photos, ça me relie à mon environnement. Mon père est derrière moi, il attend ma grand-maman qui doit être en train de négocier notre visite à l’accueil. En fait, je ne sais pas vraiment ce qu’elle fait. Je me tourne et je dis à mon papa qu’on a déjà un album sur le blog avec des dessins d’enfants, ça sera parfait d’en avoir un autre de France. Il a l’air fier et content pour moi. Je ressens aussi qu’il est préoccupé par la visite et aussi stressé par la situation. Je ne suis pas trop à mon affaire, je me rends compte que mes photos sont toutes de travers, que je n’ai pas du tout été systématique et j’ignore quels dessins ont déjà été capturés ou non.

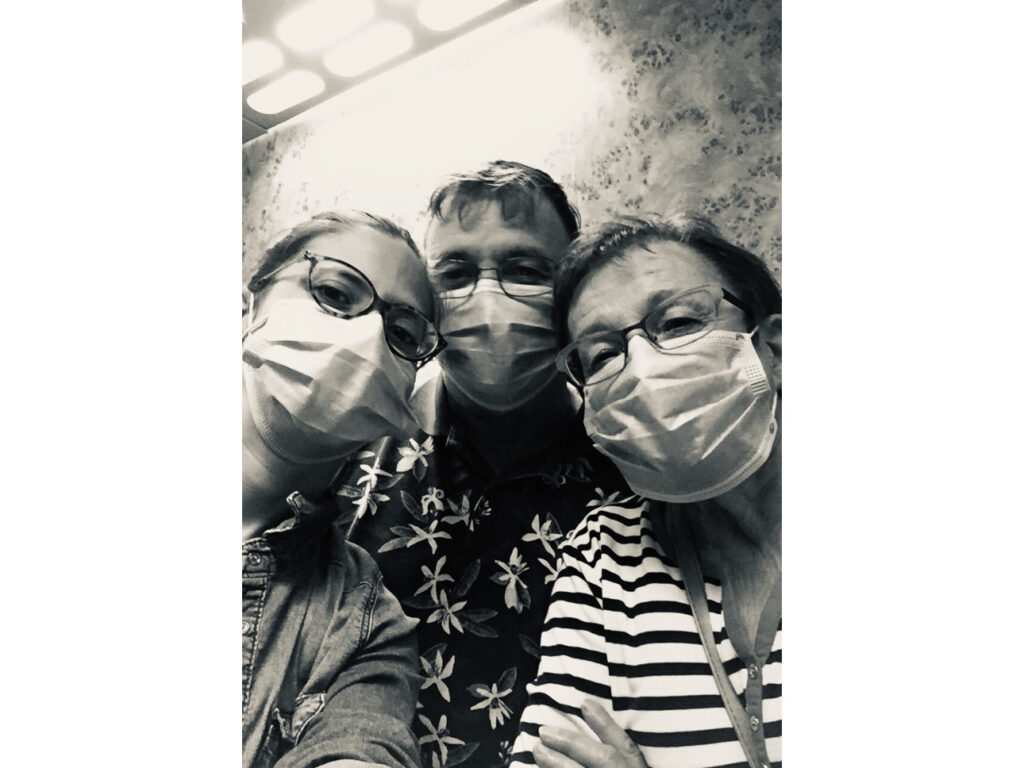

Ma grand-maman sort de l’accueil et, là, ça se passe très vite. Elle clopine toujours mais j’ai l’impression qu’elle avance comme une fusée. Mon père dit « alors ? ». Elle répond : « j’sais pas, il y a personne, ma foi, on y va ». Mon père : « bon allez, on fonce ». On suit ma grand-maman qui connaît le chemin. Personne ne dit rien. Je ne pense rien, je ne sens rien, j’avance, je suis en mode automatique. On ne croise pas âme qui vive dans les couloirs, ce qui m’entoure me semble irréel. On monte dans un ascenseur. J’ai mon téléphone dans la main et je leur propose de faire un selfie les trois avec nos masques et nos lunettes. On prend la pause, je regarde la photo et leur dis : « c’est drôle, on voit qu’on sourit, et on se ressemble ». Je souris encore sous mon masque. Je reviens à moi, mon pouls tape dans mon abdomen, je leur dis : « mais on y va les trois alors ? ». Ma grand-maman : « ma foi, je crois ». Mon papa : « le mieux c’est de rien dire et on y va, il y a personne de toute façon ». J’ai l’impression qu’on se trouve dans la clandestinité et je dois avouer que ça me plaît assez, surtout que je ne veux pas me rendre toute seule dans la chambre. Avant de sortir de l’ascenseur mon père dit qu’on est trop des cailleras[1] ; ça me fait rire, je suis reboostée. Les couloirs sont complètement désertés, c’est tellement étrange. On arrive devant la porte, silencieux, très silencieux. Ma grand-maman ouvre tout doucement, on regarde à gauche, à droite, toujours personne, on entre en catimini. Je me rends compte, en franchissant le pas de porte, que j’ai peur de l’état dans lequel je vais trouver mon grand-papa.

Je suis de près mon papa qui, lui-même, suit sa maman ; on passe devant une petite salle de bain pour arriver jusqu’à la pièce dans laquelle mon grand-papa se trouve, seul. Il est allongé, avec sa tête un peu redressée sur des coussins, il n’a pas de masque. Les draps de lit sont parfaitement lissés sur lui avec ses bras par-dessus. Même dans son lit d’hôpital, il reste organisé. Son visage s’illumine quand il nous voit entrer. Il a l’air tellement content de nous voir. Sur l’instant, je me dis que surmonter toutes ses peurs valaient le coup. On lui souhaite joyeux anniversaire en chuchotant et on se répartit autour du lit. On ne va pas l’embrasser avec mon père mais ma grand-maman oui. Elle lui pose tout un tas de questions. J’ai à nouveau une attention de poisson rouge, je me sens comme dans un bocal ; comme s’il y avait un filtre entre moi et la réalité. Je le regarde, je souris, puis je réalise qu’il ne voit pas ma bouche. Je regarde dehors, la fenêtre est très grande et on voit les buissons de fleurs roses en tout petit en bas. Puis, je regarde ma grand-maman qui cherche à vérifier si elle a laissé un portable ou non dans sa chambre, elle farfouille dans une armoire. Mon grand-papa lui a dit qu’il le cherchait ce matin ; elle pense qu’elle le lui a déjà pris ; elle cherche pour la forme. La sonnerie du téléphone de la chambre raisonne de manière stridente. Je fais un saut comme si on m’attrapait en train de commettre un crime ; un éclair foudroyant d’angoisse me traverse. Mon père rit et essaie de me raisonner. J’ai des scénarios mentaux phobiques d’infirmières qui m’attrapent en train de fauter et qui me gardent de force à l’hôpital pour me punir ; ça surgit dans mon esprit et ça m’oppresse.

Ma grand-maman s’est assise sur une chaise à côté du lit, un peu à distance. Je la regarde, elle écoute mon grand-papa parler au téléphone. Je vois qu’elle a chaud, elle baisse un peu son masque pour respirer, puis le replace discrètement. J’ai l’impression d’être déconnectée de mon propre corps, je ne sens rien sur mon visage. Ça commence à être long pour moi, j’ai hâte qu’on sorte. Je regarde dehors, j’écoute à moitié. Ma grand-maman se lève pour lui offrir les livres que j’ai emballés. Ça me raccroche à la situation. Il a l’air tout content d’ouvrir ses cadeaux, il sourit, il est touché de recevoir quelque chose. Ça me fait penser à la photo de Zoya. Mon téléphone est toujours dans ma main, je ne l’ai pas lâché, il me donne une consistance. Je tape le code, me rends dans la galerie et clique sur la photo. Je m’approche un peu du lit pour lui tendre le téléphone. Je lui explique que c’est Zoya sur la terrasse après le repas tout à l’heure. Il me dit « elle est belle, hein ? », « elle est merveilleuse cette chatte ». Ça me touche, la photo a eu l’effet escompté. Mon papa prend une photo de la scène : mon grand-père avec son air émerveillé, mon téléphone à la main, ma grand-maman à ses côtés, les poings sur les hanches. J’ai une petite angoisse qui surgit en me disant que j’espère que les virus ne peuvent pas se transmettre par le contact avec les téléphones ; je culpabilise un peu, je le reprends et repars dans ma bulle malgré moi.

Nouvelle sonnerie. Je sursaute. Je commence à avoir de la peine à respirer. Mon père me dit qu’on va bientôt y aller, que tout va bien se passer. Ma grand-mère essaie de poser des questions concernant sa sortie qui devrait avoir lieu demain, mais il est plutôt confus. Il répète plusieurs fois les mêmes réponses. Mon père dit directement à ma grand-mère que ça, il faut qu’elle le gère, elle, qu’elle regarde à l’accueil en descendant pour que ce soit elle qui commande un taxi demain. Mon grand-papa a l’air agacé. Tout à coup, il s’énerve fort en nous jurant qu’il n’est pas fou. Ce que je sens, c’est qu’il n’accepte pas d’être diminué. Je ris, ça désamorce un peu la situation, pour moi en tout cas. J’ai de la peine à suivre le reste. Je fais des aller-retours dans la chambre, je ne tiens plus en place. La tension finit par s’apaiser. On lui dit au revoir et courage. Bon anniversaire, encore. Et on sort sans faire trop de bruit.

Dans les couloirs, j’avance vite jusqu’à l’ascenseur en longeant les murs, comme si on était dans un film d’action. La semi-clandestinité m’amuse à nouveau. De retour en bas, ma grand-mère se rend à l’accueil pour organiser la sortie de son mari demain. Je m’arrête devant les dessins d’enfants et cette fois-ci je m’applique en prenant correctement les photos une à une. Quand j’ai fini, ma grand-maman sort de l’accueil ; on se retrouve pour sortir ensemble. Un homme en chaise roulante, sans masque, fait la manche et nous demande quelques euros. Émotionnellement, c’est trop lourd pour moi, mon père lui répond. Je sors du préau et m’en vais jeter mon masque dans la poubelle la plus proche. Je reste à l’écart, en attendant qu’ils reviennent jusqu’à moi ; lentement, ma grand-maman a mal. En attendant, je prends en photos les buissons de fleurs roses ; un insecte s’est posé sur l’une d’elle pour butiner.

Marine Kneubühler, Université de Lausanne

Le prochain article de cette série est disponible ici.

[1] Verlan de racailles.