Una traducción al francés de este texto ha sido publicada simultáneamente en este blog.

Es difìcil no compartir la sorpresa de muchos analistas frente al hecho de que gran parte de la humanidad haya permanecido estupefacta frente a la catástrofe de escala global, considerando los diagnósticos, narrativas y metáforas que han venido anticipando que algo de esto podía suceder. Y aún así, ¿qué decir?, ¿qué se dice?, ¿qué metáforas y narrativas se ponen en juego?, ¿de qué puede ser síntoma el vacío balbuceante que nos rodea?

Luego de una observación difícil de organizar (el “corpus” de materiales nos rodea, la realidad de la pandemia-distanciamiento-confinamiento nos envuelve, inunda, abraza, sin que podamos salir de ella para plantar un punto de vista externo), una primera evidencia, quizás demasiado obvia para ser tenida en cuenta, podría ser que pese a las anticipaciones cinematográficas o ficcionales, y a los dichos de algunos gobernantes (Macrón, Fernández, Trump, Merkel), intelectuales, opinadores, no se consolidó una metáfora. Repasando los comentarios iniciales sobre la crisis, tan pronto tomaron posiciones políticas sobre las medidas gubernamentales y sus impactos a futuro, esas mismas voces -ávidas de otras descripciones- dejaron caer las metáforas para formular futuros de escala histórica, o simple impresiones sobre la inmediatez. La variación entre la metáfora bélica (“estamos en una guerra contra un enemigo invisible”) y la de la catástrofe natural (el Papa habló de una tormenta que nos sorprende en el mar), en este caso parece evidenciar menos una grieta político-hermenéutica que una dificultad definir con claridad lo que está sucediendo. Tal vez allí esté la base de la estupefacción que sorprendió.

Lo siguiente que señalaría es que tal vez podría tratarse de una oposición mal planteada, si se piensa que la metáfora bélica corresponde a lo social y la de la catástrofe a lo natural. Está claro que la colonización de una especie por parte de un virus funciona al mismo tiempo como un proceso biológico (su posibilidad fisiológica de reproducirse en cuerpos como el humano) combinado con otro proceso biológico (aprovechar la capacidad asociativa de la humanidad, que es la especie macroscópica de mayor crecimiento poblacional en los últimos cien años con máxima dependencia de su socialidad). De ahí que, ante la falta de elementos para evitar la propagación del virus en el marco de lo fisiológico, su evitación se produce en el marco de la sociabilización. Así, hemos reducido abruptamente nuestras acciones acostumbradas de reunirnos, convivir, interactuar, cooperar cara a cara, cuerpo a cuerpo.

Pero quiero llegar a este punto: el fracaso de la metaforización evidencia que lo que sucede es primordialmente metonímico.

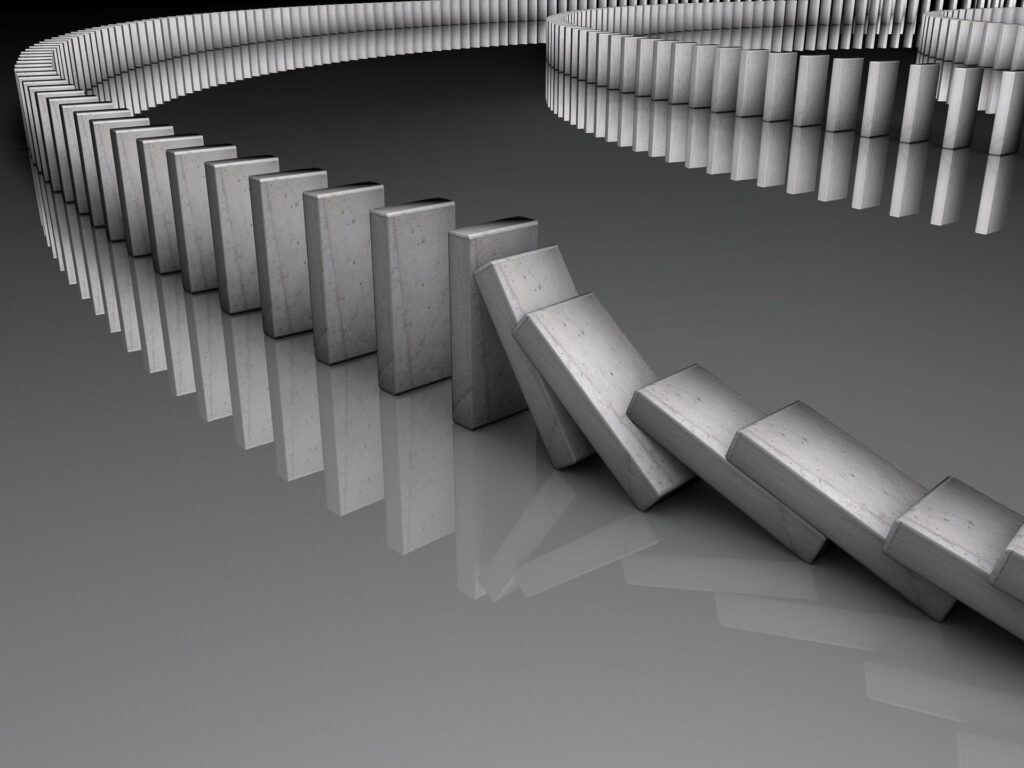

La metonimia (viene bien refrescarlo) es la figura por la cual algo cobra sentido no por sustitución a partir de comparar implícitamente algunos rasgos entre lo sustituido y lo sustituyente (así trabaja la metáfora), sino por relaciones de proximidad, de contigüidad, de encadenamientos en los que cada eslabón se conecta con otro y este a su vez con otro, y así siempre por contacto. ¡Una pandemia es un gran mal del contacto!

Pan, total; demos, pueblo. Si una dimensión del pueblo se constituye por analogías o metáforas (más o menos ficcionales o épicas), hay otra no menos importante que se constituye por contacto, por los lazos. Este mal accede, se expande y vive del contacto, de la asociación. Este mal toca al lazo social, está afectando a la sociedad en su condición conectiva, metonímica, de lo colectivo.

Voy a marcar dos -tal vez tres- síntomas que se perciben en los medios (de Argentina pero probablemente también de otros países). Por una parte, asistimos diariamente al crecimiento exponencial de las cámaras hogareñas: las personas trabajan, comercian, dan y toman clases, consultan médicos, toman declaraciones judiciales, asisten a su psicoterapeuta, celebran cumpleaños, defienden sus tesis, sesionan como cuerpos colegiados, hacen todo eso conjugando cámaras hogareñas. Mientras el espacio público (urbano y mediático) queda vaciado o raleado, las cámaras apuntan y mediatizan los cuerpos y espacios domésticos, privados, ocupando la mayor parte del tiempo tanto en los medios tradicionales como en las redes. Todavía es un lenguaje poco trabajado; lo poético, concebido como juego retórico, se aprecia más como una falta de dominio sobre la dimensión audiovisual del empleo del dispositivo que como una apuesta enunciativa: ojos que no aciertan a mirar a cámara, fondos estáticos que son metonimias de cuerpos contextualizados y escoltados por fotografías familiares, espacios amueblados, iluminaciones más o menos convenientes, estantes con libros u objetos; cuerpos dinámicos que subrepticiamente saltan o irrumpen o hacen ruido fuera de contexto paradójicamente en su contexto. Todo metonimia. Como contracampo, los comercios, las calles, el tránsito, los edificios públicos, con poca gente y muchos tapabocas. Los espacios físicos, soportes habituales del contacto cara a cara, muestran el vacío y las interrupciones de esas cadenas metonímicas. La metonimia está mediatizada, el lazo metonímico está transpuesto a esas conjugaciones de seres captados por sus propias cámaras, y las pantallas son escenarios como dameros de rostros parlantes. No es un contacto intercorpóreo: es una yuxtaposición aplanada de caras y voces.

Un segundo síntoma es la concentración de la atención lograda por ciertos tipos de discursos; más exactamente, los discursos no-ficcionales: periodísticos, gubernamentales y el retorno de lo científico. La atmósfera social (no la privada) que nos envuelve estuvo, sobre todo en los primeros días y semanas, atrayendo la atención hacia lo informativo por encima de lo habitual. ¿Cómo construyeron lo que estaba sucediendo?

Quiero ir ahora hacia la cuestión de la narrativa. Esta crisis quizás sorprendió porque el vacío metafórico se complementa con el hecho de que no acertamos a dar con la clave narrativa que cifraba este posible presente (quizás ambas son parte de una y la misma reacción semiótica).

Al menos en Argentina, la narrativa se hizo por secuencia y conjugación de fragmentos entre los múltiples espacios privados, con los espacios públicos como contracampo. Cuando uno piensa en narrativas a veces se limita a pensar metafóricamente. Así di con la dificultad de hallar cuál era la clave metafórica en la que estaba resonando el ambiente general. ¿Debemos asumir que estamos en una guerra, como insinuaron algunos? ¿Estamos sufriendo una catástrofe natural repentina? Y si bien es cierto que desde la guerra en el golfo pérsico casi no hemos testimoniado la mediatización audiovisual de las guerras, lo que se estuvo representando en los medios desde el inicio de la pandemia es algo así como lo irrepresentado o irrepresentable. Para narrativa, está claro que no estamos frente a una película de guerra. Tampoco frente al cine catástrofe. En el cine catástrofe como en la pintura romántica – El monje frente al mar (C. D. Friedrich, 1809), La balsa de la Medusa (Th. Géricault, 1819), El mar de hielo (C.D. Friedrich, 1824), Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour’s Mouth (J.M.W. Turner, 1842) –, vemos representada, siempre en segundo plano, la pequeñez humana, la debilidad de nuestro ser frente a la inmensidad de la naturaleza. Tampoco es cine de terror. Lo ominoso, pero sobre todo lo sublime, protagoniza todas esas representaciones. En este caso no vemos ni lo ominoso ni lo sublime. No vemos cuerpos, ni heridas, ni escenas desgarradoras porque no hay ni lo desgarrador ni lo desgarrado… Vemos interiores de casas, ciudades semi vacías, animales con timidez retomando posiciones, y escenas limpias.

Y ese vacío se llena de incertidumbre. La incerteza domina porque llena y enlaza los espacios vacíos.

¿Qué hay entonces, si hay vacío? Lo que hay se asume con resignación, se presume, se intuye, se teme… es pura probabilidad acechando no se sabe ni se ve dónde.

El temor invisible en el cine tuvo un género: no es justamente ni el terror, ni el cine catástrofe, ni el cine de guerra… Algunos paralelismos se han hecho con ciertas narrativas de las distopías tecnológicas de ciencia ficción (Black Mirror). Sin embargo, la clave es un género de la metonimia: el suspenso. Todo está postergado, diferido, pero acechando, inminente. No hay más que síntomas o sospechas, metonimias que encadenan las acciones, las invaden, transformando el ambiente en otra cosa, ahora presuntamente tomado por la causa sospechosa. Pero no está clara esa fuente. No se sabe cómo es, qué es, dónde está. Hasta tal punto que la ignorancia produce el tema. El tema es la ignorancia.

Los medios tradicionales ofrecen suspenso: el enemigo no solo no es perceptible, sino que además la distancia narrativa es equivalente a la de la novela psicológica o al del suspenso cinematográfico: personaje y espectador saben lo mismo. En el terror o en la catástrofe, el acecho del enemigo es antes conocido por el espectador que por el personaje. En el suspenso la identificación con el personaje es creciente hasta hacerse plena. Y luego llega al punto que se empieza a revertir: uno termina adoptando la duda del personaje acerca de si la amenaza es externa o reside solo en la imaginación (la del personaje o la mía), y la angustia me ha tomado, justo allí donde el film o la novela en definitiva no ofrece ya más dudas porque está prescrita.

Esa es la ficción que nos viene ofreciendo la modernidad desde hace mucho: todos los problemas tienen solución (la “sociedad del riesgo” de U. Beck[1]). Sin embargo: no es ficción, es metonimia. Es la pregunta/reclamo que la periodista S. Mercado le hizo el sábado 23 de mayo al Presidente argentino A. Fernández sobre la angustia que aquejaba a la población. La respuesta del presidente sobrevino sin ofrecer una solución:

“Estamos en una pandemia que mata gente, ¿lo entendemos? Estamos en una pandemia de un virus desconocido, ¿lo entendemos? Estamos en una pandemia provocada por un virus que no tiene vacuna ni cura, ¿lo entendemos?”

Y entonces la amenaza cobra otro estado: ¿es el virus?, ¿es la pandemia como consecuencia del virus?, ¿es mi vecino de edificio o de pasillo?, ¿es mi familiar que salió a hacer compras?, ¿es el confinamiento, ¿es la falta de remedio o vacuna?, ¿son las nuevas reglas, es la “nueva normalidad” (no se sabe en qué consiste pero ya es “normal”) ?, ¿es el desconocer lo que sucederá después, es desconocer si habrá un después? La amenaza va cambiando de escala y no es lo mismo que al principio. De modo que si al inicio el conflicto parece mitológico (como planteaba Todorov en “Los dos principios del relato”[2]), requiere luchar contra un enemigo, se necesita un héroe, luego se torna en ideológico, es decir, revierte sobre el propio sistema de ideas que me hago de las cosas para poder digerir lo que sucede, y yo (personaje y espectador al mismo tiempo) debo aceptar la transformación para no ser devorado. Finalmente, el relato se constituye en gnoseológico: no sé qué sucede, entonces el motor narrativo es la angustia de no saber y su antídoto es averiguar la respuesta.

¿Y a dónde vamos a buscar desesperadamente la respuesta? A los medios y a los discursos informativos. El periodístico tiene el dispositivo primordial, pivotea y cede la voz al científico y al gubernamental. Todos son discursos no ficcionales, es decir, metonímicos: lo que digan afectará mi vida. No producen una alegoría sobre lo que me pasa, sino que forman parte de lo que me pasa. Hasta tal punto es así que si la cadena metonímica es muy larga (sucede algo en China o en Europa), aquí, en el otro lado del mundo, estoy atento, pero a resguardo. Si llega a mi región o mi país, el temor aumenta. Si sucede en mi ciudad o en mi barrio, limito al extremo todos mis movimientos para no entrar en contacto.

No es una narrativa ni metafórica ni del fragmento: la de la pandemia es una narrativa de la metonimia. Por eso no hay metáfora que tranquilice: porque la amenaza funciona en el nivel de los contagios y los contactos (en red). Y allí donde buscamos conocer la respuesta, aliviar la angustia (medios, gobiernos, ciencia) nos dicen que ellos tampoco saben. El final no está escrito.

Gastón Cingolani, Profesor de Comunicación y Semiótica, Director del Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (IIEAC), Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires

[1] U. Beck (1998 [1986]). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Traducido del alemán por J. Navarro, D. Jiménez y R. Borras. Barcelona : Paidós.

[2] T. Todorov (1991 [1978]). Los generos del discurso. Traducido del francés por J. Romero León. Caracas : Monte Avila.