Emmanuel Macron est-il César assiégeant Alésia ou Paul de Tarse sur le chemin de Damas ?

Nous sommes en guerre, notre président l’a déclaré. Je me demande ce que cela change au processus d’interpellation qui, selon la théorie de l’idéologie d’Althusser, fait de nous (de chacun de nous, et il ne rate jamais) des sujets. Comme la langue l’indique, il y a deux types d’interpellation. L’interpellation policière est assujettissante : je deviens sujet, sinon du roi, du moins des autorités. Mais il y a une autre forme d’interpellation, l’interpellation parlementaire, qui est demande de dialogue, étymologiquement entre-appel, et qui est capacitante, en ce qu’elle suppose des sujets actifs et responsables de leurs actes. Et comme ces deux variantes sont inséparables, il n’y a pas d’interpellation, si assujettissante soit-elle, qui ne produise, au moins virtuellement, une contre-interpellation.

Pour le dire d’un mot, ce qui change en temps de guerre, c’est que le premier type d’interpellation est poussé à son paroxysme, et que l’on tente d’inhiber autant que faire se peut le second. En temps de guerre, l’assujettissant domine et cherche à écraser le capacitant. Mais comme il s’agit de structure et non de décisions individuelles ou collectives, on peut se demander jusqu’à quel point ce gauchissement de la structure peut réussir. Et puisque le président s’est fait l’incarnation même de cette interpellation en temps de guerre, on peut se demander jusqu’à quel point Macron interpellant est lui-même interpellé, ou contre-interpellé.

Il est clair que notre présente situation de confinement est le site d’une interpellation appuyée. Par trois fois, pour nous l’annoncer et pour le prolonger, le président s’est adressé aux Français, avec toutes les marques de l’interpellation assujettissante : le regard intense, fixant par sidération les spectateurs, les yeux dans les yeux ; le trémolo de la voix, ce ton viril qui soudain se fait compassionnel et rassurant, cette voix qui soudain retombe, presque jusqu’au murmure, et l’empathie vient appuyer la sidération-fascination, car le chef de guerre sait se faire maternel. Tout cela est à vrai dire banal, et Macron n’est pas le premier à interpeller ainsi son peuple, par prise de corps, même s’il est bon acteur, et habile dans cette combinaison de sidération et de cajolement.

Le changement massif est ailleurs – dans le fait que son public (qui se compte par millions) est littéralement et pas seulement métaphoriquement captif. Car nous sommes tous rivés devant notre poste, l’attention tendue au maximum, attendant de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Et nous sommes tous soumis à une interpellation policière au sens littéral. Si nous osons enfreindre notre assignation à résidence, sans nous être munis de l’attestation officielle (cela aurait rappelé à la génération de mon père, qui fut résistant, de mauvais souvenirs), nous serons verbalisés par les forces de l’ordre. Et, le déconfinement engagé, cette société répressive semble devoir laisser la place à une forme exacerbée de la société de contrôle.

L’effet immédiat de cette interpellation assujettissante est l’inhibition généralisée de la contre-interpellation, au détriment de la démocratie. On peut définir la démocratie comme la codification de la contre-interpellation collective : manifestations, meetings, campagnes électorales, etc. Cette distance physique que l’urgence sanitaire impose est bien nommée « distanciation sociale », car ce dont nous sommes (pour combien de temps ?) privés, c’est le droit de faire société autrement que par l’intermédiaire des autorités interpellantes. Nous ne sommes pas en dictature : interpellation parlementaire au sens strict il y a donc toujours, mais elle est reléguée aux marges : hémicycle vide, proclamation et prolongation de l’état d’urgence (sanitaire), ordonnances suspendant le droit du travail, limitation généralisée des libertés publiques.

Bien entendu, tout cela est fait pour notre bien, et à ce titre inévitable. Mais il y a là une autre forme d’inhibition de notre capacité de contre-interpellation, qui est une forme d’infantilisation. Cela s’appelle l’obligation de l’unité nationale, l’imposition massive d’un sens commun, massivement relayée par les médias (même si ce sens commun est strictement temporaire, ou tactique : en mars, il était évident que pour « le grand public », les masques ne servaient à rien ; en mai, il est évident qu’ils doivent être généralisés, sous peine de répression). Cela s’appelle l’autorité des experts, en uniforme (la blouse blanche a remplacé la tenue léopard) – à suivre les chaînes de télévision, on se dit que la moitié de la population française doit être composée de professeurs d’infectiologie, tant ces experts sont omniprésents. Et cette restriction littérale de notre espace de liberté est aussi une suspension du temps : on nous explique chaque soir que la critique est intempestive, que l’on fera le bilan une fois la crise passée, dans un futur indéterminé et probablement lointain, que c’est mettre en cause l’unité nationale et donc la santé des français que d’émettre des critiques.

Le problème avec cette analyse, outre son ton de jérémiade, c’est qu’elle se contente d’être cynique, et risque de sombrer dans les théories du complot. Un pouvoir aux abois, imposant des réformes, et notoirement la réforme des retraites, contre la volonté de la majorité des Français, risquant un désastre annoncé aux élections municipales, s’est saisi de cette chance qu’était l’événement sanitaire pour se refaire une santé politique.

L’interprétation cynique est unilatérale et donc superficielle, en ce qu’elle ignore que la structure de l’interpellation fait que l’instance interpellante est à son tour interpellée. Car l’événement, imprévisible et têtu, au point de prendre la forme d’un destin, s’est imposé à Macron autant qu’à nous, et l’a interpellé, lui imposant une place discursive qu’il n’aurait pas spontanément choisie. Cette interpellation n’est pas bien sûr directe car, selon Althusser, ce qui interpelle est un « Appareil Idéologique d’État ». Ce dernier est fait non seulement d’institutions, mais de rituels et de pratiques, de discours autorisés, avec assignation de places hiérarchiques (ceux qui savent, ceux qui ne savent pas) et constitution d’un sens commun. En l’occurrence, l’interpellation nouvelle et inattendue a pris la forme d’un changement hiérarchique dans l’articulation de ces appareils, qui peut laisser espérer une modification du rapport de forces politique. Il faut donc échapper un instant à la sidération-fascination, et à l’irritation qu’en nous elle suscite, et écouter ce que Macron nous dit.

Il y a un Macron-avant : un président jupitérien, méprisant et donneur de leçons. Pas d’argent magique (réponse qui le hantera, faite à une aide-soignante pour justifier le sabordage de l’hôpital public), éloge des « premiers de cordée », et j’en passe. Bref un président qui semblait incarner la théorie marxiste dogmatique qui fait de l’homme d’État le fondé de pouvoir du capital, le porte-voix interpellatif, dénué de complexe, de l’Appareil d’État politique chargé de perpétuer la domination de la bourgeoisie.

Mais il y maintenant un Macron-après, celui qui avoue, au détour d’une phrase et à contre-emploi, qu’il lui faut se réinventer. Celui qui insiste sur l’importance du service public et fait l’éloge de ces travailleurs peu considérés et mal payés, qu’un historien a baptisé les « premiers de corvée ».

Il ne s’agit pas là d’une conversion, le président du capital ayant rencontré sur le chemin de Damas l’État social : il s’agit d’interpellation. Ce que l’événement, dans sa brutalité irrésistible, a provoqué, c’est un changement d’Appareil Idéologique dominant. L’Appareil de la santé a (provisoirement) supplanté l’Appareil politico-économique (« il n’y a pas d’argent magique, pas d’autre voie que celle de l’austérité ») comme appareil idéologique principal. La science et le service public sont (provisoirement) plus importants que le capital, ou, comme ne cessent de le dire les médias (pour souligner le caractère temporaire de cette situation), la santé prime sur l’économie.

Cela, qui est entièrement positif (je préfère écouter l’interview d’un professeur d’infectiologie plutôt que celui d’un économiste austère ou d’un politicien réactionnaire), doit nous faire réfléchir sur ce qu’est un Appareil Idéologique d’État. L’idéologie n’est pas ici synonyme d’erreur, l’antonyme de la science, c’est ce par quoi nous devenons sujets et construisons notre monde vécu. Il faut donc insister sur la différence entre appareil idéologique (qui fonctionne au consensus, qui est un appareil de direction, d’unification par institution d’un sens commun) et appareil répressif (qui fonctionne à la domination brutale). Ces appareils (la santé, l’école, etc.) sont les produits d’une histoire, qui est une histoire de lutte des classes. Dans les cas français, cette histoire commence à la Libération, avec le programme progressiste du Conseil National de la Résistance, à un moment où la bourgeoisie collaboratrice avait provisoirement perdu son influence et où on a pu mettre en œuvre ce que Jaurès jadis appelait des réformes révolutionnaires : la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, bref la forme française de l’État providence. C’est cet appareil administratif de santé, qui est aussi un appareil idéologique (il produit des discours, saisit les corps et distribue des places) qui était l’objet depuis vingt ans des attaques néo-libérales qui l’avaient réduit aux extrémités. Comme l’on sait, cela faisait des mois que les hospitaliers étaient dans la rue.

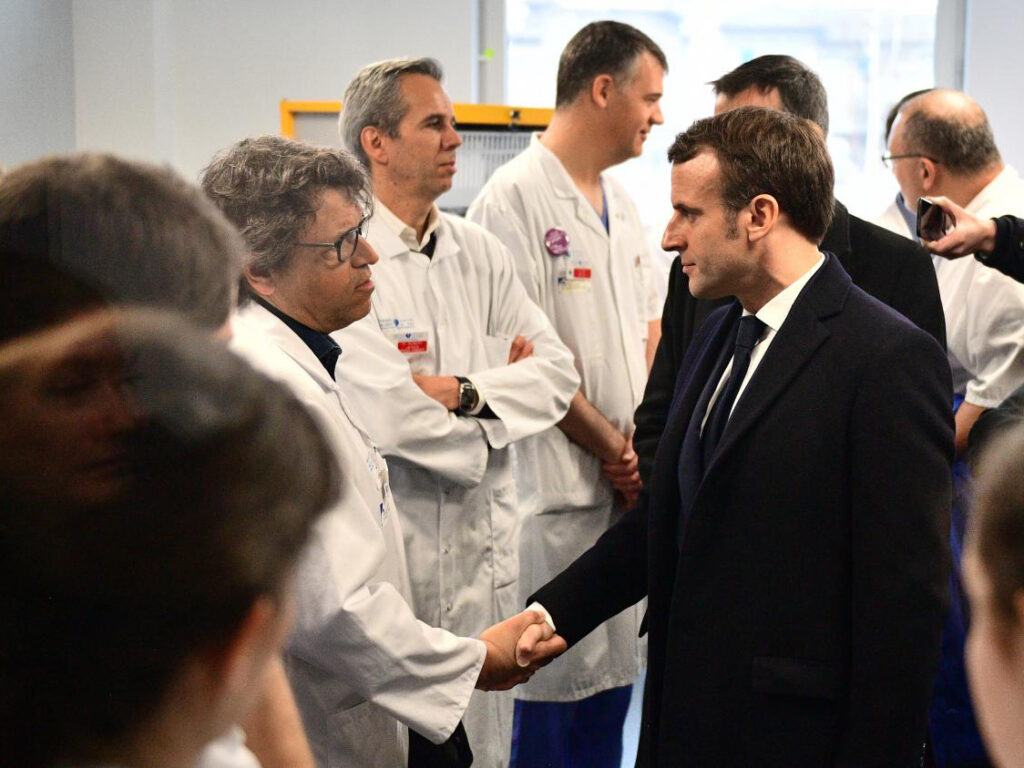

Une anecdote qui a fait le tour des médias montre de façon éclatante que le Macron qui nous interpelle est à son tour interpellé par un Appareil idéologique que l’événement a propulsé sur le devant de la scène. Au début de la crise, avant la généralisation des gestes barrière, Macron a rendu visite à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris. Et il a, visite oblige, serré les mains des médecins. L’un d’eux a gardé la main présidentielle dans la sienne, le temps de dire à un Président à son tour sidéré l’état réel de l’hôpital public et lui demander de faire enfin quelque chose. Superbe exemple de contre-interpellation comme prise de corps, par quoi l’interpellant est à son tour interpellé, de contestation de l’idéologie jusque-là dominante et de modification du rapport des forces. C’est de cette modification que Macron interpellant-interpellé semble tenir compte : à nous de faire en sorte que cette ouverture de possibles, le service public de nouveau au centre de l’État, ne soit pas aussitôt refermée.

Jean-Jacques Lecercle, angliciste et philosophe du langage